TOPICS 新着情報

2010年09月30日

バドミントン競技メジャー化について - 加藤晋一(日本バドミントン協会 広報部)

(※本ページは当サイトTOPICS内で、バドミントンに関する「言論プラットフォーム」とし、言論の場を提供し競技の普及・活性化を目指すものとする。)

最初に、一介のバドミントン愛好者として幸運にも日本バドミントン協会の広報として普及をお手伝いさせて頂いているだけの人間がこのような場で自分の意見を述べるというのは甚だ場違いと感じている。選手としての実績もましてや協会広報としても特筆すべき貢献を残してきたわけではないので、僕より適任と思われる方、言葉に重みのある方はいくらでもいると思う。それでもせっかく頂いた機会なので広報のお手伝いを始めてからの6年間で感じたことを書いてみようと思う。

まずはこの数字を見てもらいたい。

75億円

2.4億円

前者はテニスのグランドスラム大会(全英、全豪、全仏、全米オープン)の賞金総額であり、後者は2011年以降開催予定のプレミアシリーズ5大会(韓国、インドネシア、全英、デンマーク、中国オープン)の賞金総額である。バドミントン界最高峰の大会の賞金総額はテニスのグランドスラム大会の賞金総額のたったの3%そこそこということになる。まるで象と蟻のようだ。もっと衝撃的なのは、ウィンブルドンで1回戦敗退で支払われる賞金は約1万ポンド(約133万円)。これは平均的なスーパーシリーズで男子シングルスの優勝者に支払われる優勝賞金に匹敵する(スーパーシリーズの賞金総額最低額は20万ドルで、男子シングルス優勝者は賞金プールの7.5%が支払われるため、概ね15000ドル(約128万円))。想像してみてもらいたい。スポーツ紙で記事にもならないようなウィンブルドン1回戦敗退のテニスプレーヤーが、バドミントンでは神のような存在であるタフィーやリー・チョンウェイが優勝した時よりも多くの賞金を手にするのである。

同じイングランド発祥のラケットスポーツであり、国際連盟が出来たタイミングもさほど変わらない(テニスは1913年、バドミントンは1934年)。それなのに今では追いつく方法を考えるのも気兼ねするような途方も無い差が生まれている。

しかしである。前向きに考えてみれば同じラケットスポーツであるバドミントンにもこれだけの賞金を選手に分配できる可能性もあるということだろう。そしてこれがバドミントンの究極のゴールなんじゃないかと思う。「メジャー化」と一言で言ってもその定義は十人十色であり、僕は日本でバドミントンの知名度が上がるのもとても重要なことだと思うが、世界でバドミントンがメジャースポーツになるということはもっと重要だと思っている。賞金総額というのはそのスポーツのブランド価値を現していると言っても過言ではない。今の状態ではバドミントンはメジャースポーツだ、なんて言えないと思う。それは数字が証明している。だから、僕はバドミントンのトップトーナメントでテニスのグランドスラムに負けないくらいの賞金総額を集めることができるようになったら、それはもう立派に「バドミントンもメジャースポーツです」と世界中のどこででも言えることが出来ると思う。そして、これは選手に対してもポジティブなフィードバックがあると思っている。名実ともにプロとして活動できる選手が増えるし、バドミントン自体のブランド価値が上がれば用具メーカーだけでなく様々な企業からスポンサーを受ける可能性だって広がる。子供達も夢を持ってバドミントン選手を志し、競技者の裾野だって広がるだろう。

だからプロダクトとしてのバドミントンの再定義というのが必要だと思っていた。テニスの場合、チャレンジャー、サテライトからグランドスラムとトーナメントのセグメントが分かれており、それぞうれのレイヤのポジショニングが明確になっている。言うまでもなく、トッププロだけが集うグランドスラムのプレミア感は他トーナメントの比ではない。一方、スーパーシリーズ以前のバドミントンの場合、等級はあるもののその定義は曖昧だった。僕が高校生の時に初めて見に行ったヨネックスオープンでは、1回戦に全日本ジュニアベスト4の選手が出場していた。それでも当時のヨネックスオープンは世界選手権などに次ぐトップトーナメントだったのだ。これでは、メディアや企業がトーナメントのポジショニングを理解するのも、こちらが説明するのも難しい。

ようやく2007年に改編され誕生したスーパーシリーズから大きな変化が見られ始めた。トップ32の選手だけが本戦に出場できることになり、エントリーも難しいほどエクスクルーシブな大会になった。ランキング下位の選手はコートに立つ権利すら与えられないため、インターナショナルチャレンジなど下位ランクのトーナメントを戦わざるを得ず、ランクをあげることが難しい悪法だという批判の声もあったにはあった。しかしこれは当然必要な改訂だったと思う。さらに2011年から更に前述の5大会がプレミアシリーズとして生まれ変わることになっており、世界的に有名なスポーツマネジメント企業であるIMGがパートナーになったということは大きな期待だ。経済成長著しいアジア諸国で人気を誇るバドミントンは企業の広告手段としてのポテンシャルは大きいし、放映権やスポンサーシップはまだまだ伸ばすことが可能だ。まずは、2016年のリオデジャネイロ五輪までが1つの目標だろう。

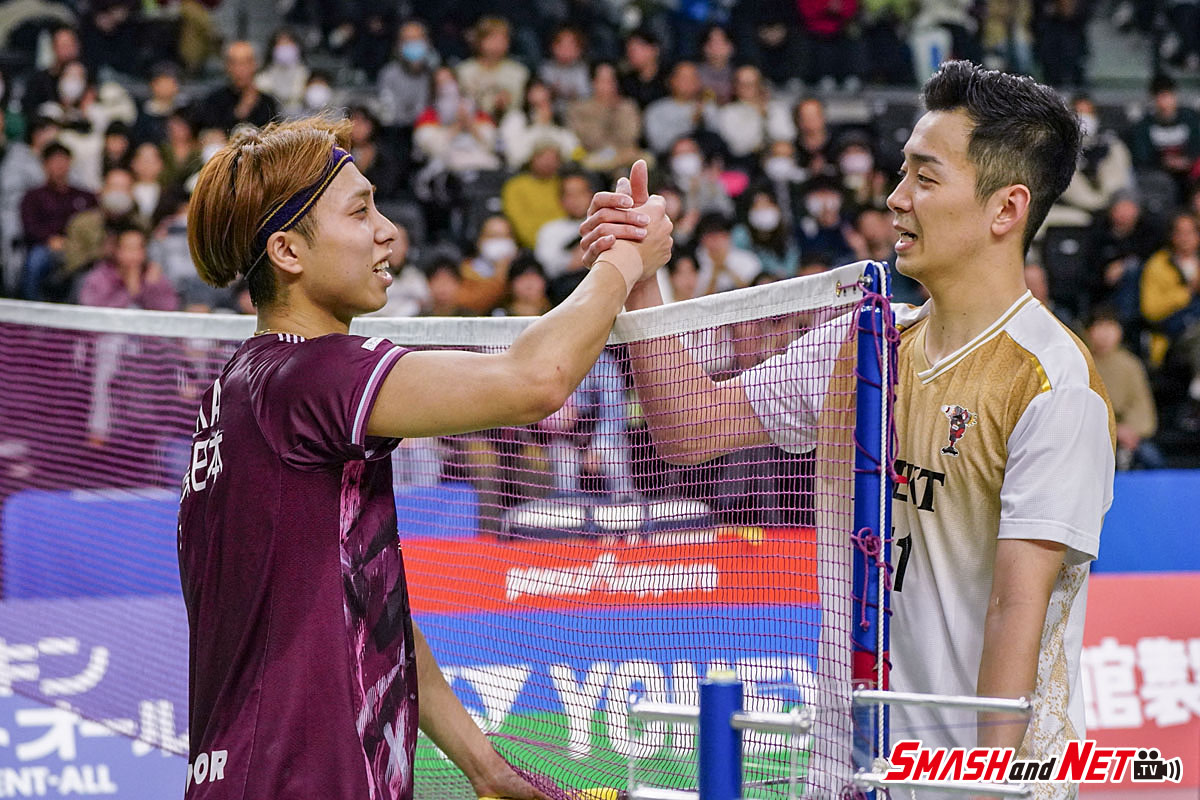

確かに、日本人選手の姿を見ることはスーパーシリーズになってからのヨネックスオープンでは少なくなったと思う。しかし、悲観することは全くない。逆にここ最近は日本人選手が準決勝や決勝に残ってくれるようになった。海外のスーパーシリーズでも日本人選手は大活躍しており、何度も表彰台に上っているし、田児賢一選手や佐藤冴香選手など上位進出が期待できるホープもいて日本バドミントンの未来は明るい。世界のトップランカーが集う場で躍動する日本選手をプレスシートから眺めながら試合記事の草案を書くことほど、裏方冥利につきることは無い。

●加藤 晋一

外資系コンサルタント会社勤務の傍ら、日本バドミントン協会-広報部を手伝う。

2011年1月より休職し、MBA取得のためアメリカへ

●加藤 晋一

外資系コンサルタント会社勤務の傍ら、日本バドミントン協会-広報部を手伝う。

2011年1月より休職し、MBA取得のためアメリカへ